(1)Himalchuli山塊

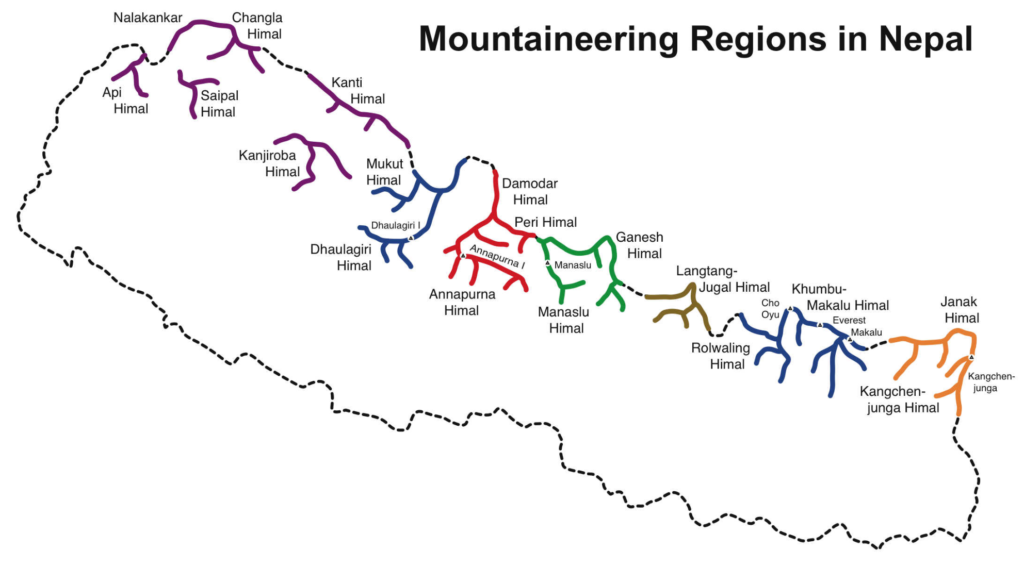

Himalchuli山塊は、Himalayas山脈の中央に位置するManasuru山群の主峰Manasuruの南に位置する。下図のManasuruから南東に伸びるラインが分岐する所がHimalchuli主峰となる。

主峰(東峰)の他、北峰、西峰がある。

出典:The Himalaya by the Numbers

ISSからのManaslu Himal(出典:NASA,ISS022-E-56589)

手前インド亜大陸、中央にManaslu Himal、奥はチベット高原

クリックして拡大表示すると、画面中央にHimaichuli、その左にNgadi Chuli、Manasluが続く。Himaichuliが巨大な山塊であることが分かる。南西壁の中央岩壁(3 遭難事故の概要 (3)登攀ルートの概要を参照)も判読可能である。西峰の南西稜はBar Pokhari Lekへと続いている。トリミング無しの画像右端には、偶然にも長谷が初登頂したGanesh Ⅱの白い頂上、左端にはNemjungの後ろにHimlun Himalが見える。

Gorkha からのHimalchuli(出典:Y.Hira Flickr.com)

Gorkaは高台にあるので南面からHimalchuliを望むには良い場所のようだ。中央岩壁と二人が眠る左の懸垂氷河が良く見える。西峰の南西稜はNgadi Chuliの下辺りでBar Pokhari Lekとなる。Manasluの白い頂きは鎧のように岩壁を纒うNgade Chuliの背後に聳える。左端の高まりはThulaghi、そして右端は、Baudhaである。

Syingnya Tappa 付近からのHimalchuli(出典:Pascal Burret, flickr.com)

Ganesh山塊から南西方向のHimalchuliを望む。中央にNgade Chuli、その右にManaslu、Himalchuliの左は西峰、さらに左がBaudhaである。Ganesh Ⅱからの眺望はさらに右側に標高を上げることになるが、Himalchuliは長谷にどんな印象を与えたのだろう。

(2)登山史

初めてヒマルチュリを登山対象として偵察したのは、英国のH・W・Tilmanである。1950年にアンナプルナⅣ峰を試登した後、南西尾根からMeme Pokhari に至り、偵察を行っている。(ヒマラヤの高峰 Ⅰ / 深田久弥)

Tilmanは、南西尾根末端の北側にあるUstaから取り付き、Bar Pokhari からは北側を辿り南西尾根を越してMeme Pokhari に至った。Arughat Bazarから上がったキャンプからは尖峰だった印象が、頂上に続く平らな稜線を見て残念に思ったようだが、下部のアイスフォール(南西壁側)の危険性を指摘している。(ネパール・ヒマラヤ/ ティルマン 深田久彌訳)

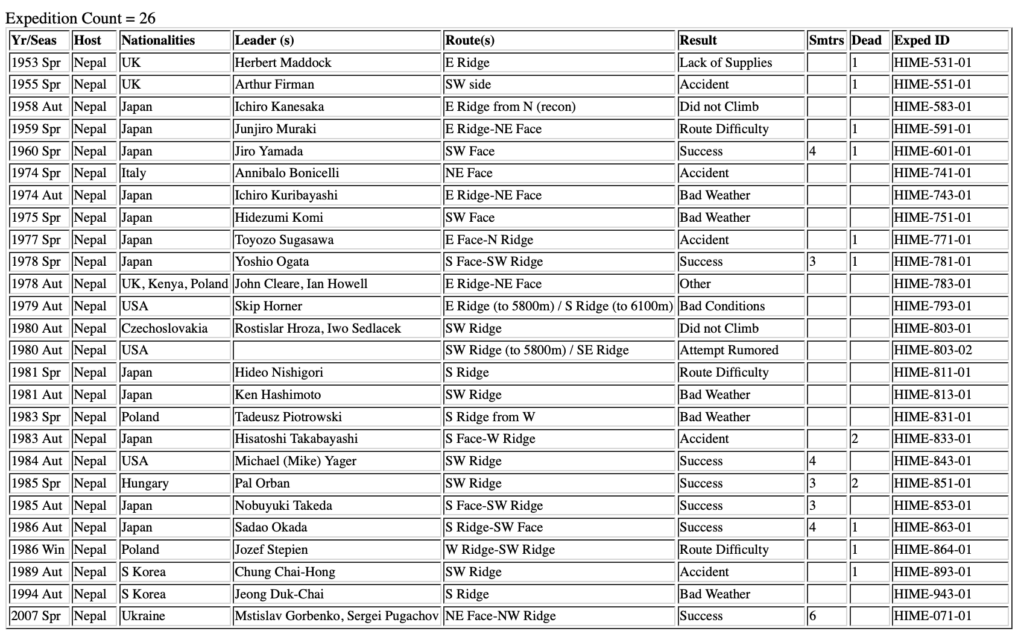

Tilmanの偵察情報もあり、1953年、1955年に英国が登山隊を送っている。その後は、日本隊が続き、1960年5隊目となる慶応大学ヒマラヤ登山隊が南西面から初登頂している。2023年まで26隊の登山隊が入山しているが、7隊しか登頂(27名)に成功していない。香川県勤労者山岳連盟隊は18隊目となる。2023年まで、11隊で13名の方が亡くなっており、登頂隊でも4隊、5名の方が亡くなっている。登頂隊数/登山隊数=7/26=27%、無事故登頂隊数/登山隊数=3/26=12%、事故登山隊/登山隊数=11/26=42%となる。他の事例と比較はしていないが、難易度は高い部類と思われることから近年は登山対象になっていない。

ヒマルチュリ登山隊(2023年まで)

出典:Himalayan Database