7.3.6 Meme Pokhariの湖畔にて

10月16日 Meme Pokhari 往復後 C6(EL 4,370m)

「凍ったテントを起きいでて」(部歌「山の四季」調)、放射冷却による寒い朝だが、陽光がHimalchuliの山際を輝かせ始めた。そして陽が昇れば、少しずつ暖かさを感じることができる。

Photo601 天気はどうだ、予備日はあるが、それで好天が保証されることは無い

Photo602 冬が近い、少ない緑も茶色へと染まる

Photo603 灰色の空が日の出と共に青く輝き出した

青空に急かされ朝食も摂らずにRajuと数名とでMeme Pokhariへと向かう。いつものように朝から午前中は晴れていもて、午後は雲が覆うのである。4,000mを超えて2日目、神々の領域に踏み込む初老人にとって鈍くなったせいか高山病の懸念はなかったが、疲れは確実に溜まっていた。Subhasに先導され、焦る気持ちを抑えながらゆっくりと沢地形から堆石丘を越えると、Meme Pokhariの藍色の水面が視界に広がった。標高4,435mの湖面は想像していたよりも広く、周りの植生は枯れ、岩ばかりとなった荒涼とした空間があった。巡礼時期の写真では緑に溢れていたのだが。湖面は風による波紋が広がり、映るHimalchuliの姿も定まらなかったが、季節外れの巡礼者を拒んではいないようだった。周囲の地形を刻んだ氷河は遥か昔に消滅しており、氷河跡湖は透明な水を満々と湛えていた。Tilmanが泳いだ湖水には、記述どおりにケルン(積石・ストゥーパ?)が点在しており、彼が嫌悪した野菜等の供物こそ無かったが、真新しい布切れは7、8月の巡礼が今も続いていることを示し、75年前と同じ景色を見ていることを教えてくれた。Meme (Memi・Tilman記)は、「お爺さん」の意味だとRajuからは聞いていた。U字谷沿いの上流にはさらに家族の名を持つ三つの小さな湖があるのだが、堆石丘に隔てられ観ることはできなかった。湖の水は東端からDordi kholaへと流れ落ち、南西壁の氷河からの流れと合流する。その場所にも興味があったが、湖岸沿いには辿れないのかもしれない。

Photo604 C5は左の岩陰にあり、小さな沢型を遡る

Photo605 追悼の地にようやく辿り着いたが、水面と気持ちの動揺が治まらない

Photo606 Meme Pokhariは中央奥からDordi Colaに注ぐ

湖岸を西側に少し回り込み、巡礼者が残したケルンが無くなった辺りに追悼の場を探した。いつしか風も止み、無音の世界、Himalchuliの主峰、西峰は姿を現しているが、西峰から伸びる南陵の支尾根が南西壁下部の眺望を遮り、事故発生地点は何とか視認できたが、そこから100m下となる二人が眠る場所は望むことは出来なかった。巡礼時期のモンスーンでは山々は雲の中となり、このような景色を事前に知ることはできなかった。ここからの眺望を考えると南西壁を登り続ける彼らには、背後に佇むMeme Pokhariを観ることは無かったのだろう。中村が送ってくれた40年前のトレッキングマップには書かれているので、BCまで偵察した長谷はこの湖の存在に気づいてはいただろうが、登山隊のルートでは無いので何も記していない。ここから西側の小山まで登れば二人が眠る場所を捉えられるのだろうが、プレートを設置しても誰の目にも触れることはないだろうし、ここから更に300m登る余裕もなかった。

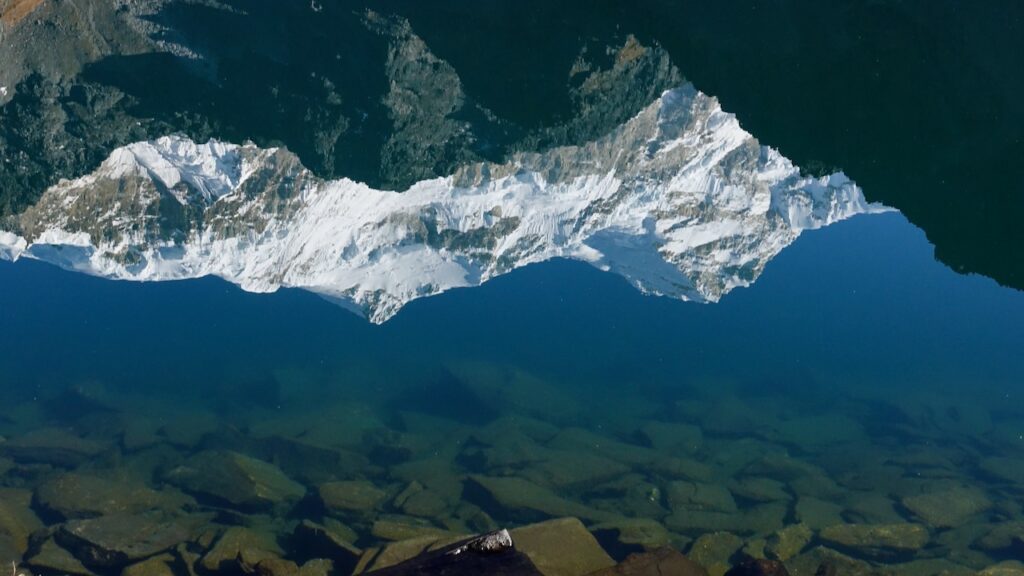

Himalchuliに対峙した鉛直面とプレートの台座(出っ張り)となる大きな堆石を見つけ、二人から7kmを隔てた追悼の場を決めた。そこから数歩、湖岸へと降り、私流に透き通った冷たい水に手を浸し、湖の女神様に巡礼のご挨拶をした。プレートの文字を読んでもらえるように彼らに向け、黒い靴底補修材で堆石に貼り付ければ場は整った。添える花も周囲に無く、慌てて出てきたので供物となる羊羹もC5に忘れてきてしまった。プレートを背に南西壁に向かい、静かに息を吸い「Der gute Kamerad」(ドイツの戦友を偲ぶ歌)を一人かすれ声で歌い、黙祷、そして「藤田さん、ライオン丸、I’m coming.」(ずっと日本語を使っていなかったので、咄嗟に英語、「今行くよ」のつもり)と大声を出せば、木霊が辺りに響いた。冷たい氷の中の二人に声は届いただろうか。鏡のようになった湖面、Tilmanが記す出発する朝に観た静寂の中に輝く二つのHimalchuliを静かに眺め続けた。7年前の種は時期が来たかのように芽吹き、多くの手で育てられ、眼前の美しい景色を咲かせてくれた。

Photo607 心残りは二人の眠る場所を望むことができなかったこと。未だ7kmの隔たりがある。それが分かっていたら、ここを選んだだろうか。背後の丘を登る力も無かった。それでも、同じ蒼穹の下に我々は居る。

Photo608 カメラは現世と常世の姿を等しく捉えることができない

Photo609 岩肌に冷たいプレートだけを残した

Photo610 山霧が漂い始め、展望を遮る

南西壁はインド洋からの湿った風を直接受けることから、降雪量も多いのだろう。懸垂氷河下端の高く切り立った雪壁がそうだし、Dordi kholaやMarsyangdiの発電所は落差よりも水量に依存している。この場所から雪壁の崩壊を見たり、音が響くことは無かったが、事故地点から続く予定ルートは簡単そうには見えなかった。Tilmanは南西壁を「そこを登るのは困難であり、おそらくは危険であろう」と書き記している。

長谷にとってHimalchuliは登れない山だったのだろうか。否、前年には敗退したとは言え、Dhaulagiriの7,500mまで登っている。経験も準備もしてきた。思うのは「混成隊の陥穽」である。AACHの山登りでは、長い時間を共有することで、それぞれの技量を理解し、培われてきた価値観を引き継ぐ中での信頼があった。それでも同質性による思い込みが失敗や遭難事故を招いたこともあった。混成隊となると、それぞれがメンバーとの共有時間が少ない分、いくら個々のメンバーが優秀であっても、掛け算のようにして登山隊の能力が高くなるとは限らない。K氏も長谷と登ることは初めてだったと言われていた。Ka登攀隊長以外とは毎回違うメンバーとヒマラヤを登っていた長谷は、本来の適応性の高さで混成隊の対応には慣れていただろうし、隊の力量を冷静に分析していたことも中谷君から聞いたが、分析のための情報量は多くは無かったはずだ。藤田さんにとってもそれは同様であっただろう。登山隊としも混成隊のことを認識してはいただろうが、事故は起こってしまった。

南西壁を正面から見ても雪面の斜度はわからないが、遭難報告書からはTopの滑落を想定していなかったと思われる。必ずしも難しいピッチではなかったのだろう、ロープを伸ばす距離も長い。これまで何度も思い描いていたことが、否が応でも脳裏をよぎる。トップが中間ピンの効いている状態で、堅氷に乗った軟雪にアイゼンを効かせられず滑落でもすれば、中間ピンを過ぎた後、中間ピンと藤田さんが確保していたロープには強烈な引っ張りがかかり、雪面に刺したピッケル・アンカーはいとも簡単に上方へ抜けてしまう。増大する落下エネルギーは、ロープに繋がった藤田さんの体をも上方に引き上げた後、荷重に耐えられなくなった中間ピンが飛べば、二人分になった落下エネルギーは長谷のピッケル・アンカーを雪面から弾き飛ばしてしまっただろう。長谷は成す術が無いまま、巻き込まれてゆく。中間ピンが無かったとしても、藤田さんのピッケル・アンカーが機能しない落下エネルギーがかかったことだろう。遭難報告書には何も書かれてはいないが、残酷な結末に至ったことに変わりはない。突然のことで怖かっただろう、痛かっただろう、そして生きたかっただろう。ついさっき迄の美しい景色は、悲しい景色へと変わってゆく。手を合わせ、これまでの長い空白を詫び、二人の冥福を祈った。

しばらくすると、Dordi kholaから木霊に呼ばれたかのように少しずつ這い上がってきた山霧が蒼穹の下、追悼の幕を下ろすべく、あたりを静かに流れ始めた。静かな追悼の時間を多くの人の想いとともに過ごすつもりが、結局、独りよがりな感情に支配されてしまった。Rajuと妹ガイドMityも、思い詰める私を静かに見守っていてくれた。気を取り直し、キャンプ地へ戻ることとする。まだ「さようなら」を言う時では無かったので、堆石丘から湖の女神様だけには彼らの水盆としての役割をお願いし挨拶とした。

Photo611 山霧は勢いを増すばかり

Photo612 上空には青空が広がるが、湖は山霧に覆われ始めた

Photo613 湖の南岸、岩が積み重なる辺りにプレートがある

ゆっくりとキャンプ地に戻れば昼食が準備され、食事後Subhasは残ったメンバー達と再びMeme Pokhariへと向かっていった。これで私の目的は果たせたのだろうか。短い準備期間から今日まで、少しでも彼らの近くへ行くことを目的に動いて来た。そして、これ以上近くには行くことはできない。周囲の山霧は晴れず、近くを歩く気乗りもしなかった。Rajuが言った「捧げられた二人」の冥福だけを祈れば良かったものを余計な想定をすることで、Himalchuliの神はご立腹されたのだろう。Meme Pokhariに映る満月と月明かりのHimalchuliを観ることも叶わなかった。

Photo614 朝食と昼食を兼ねる

Photo615 小屋内でJanbuは明日の朝食準備

Photo616 夕食はスパ+フライ+イクスク

Photo617 満月が稜線に現れる

Photo618 淡い残照のHimalchuli、その後満月と共に雲に消えた

Photo619 小屋の中、皆で小さな焚き火で暖をとる